ブログ

後鼻漏・副鼻腔炎・めまい・頭痛を漢方治療→脾虚痰濁(痰湿)

長引く後鼻漏でお悩みの60代女性

主訴として「後鼻漏」の訴えであっても

必要な治し方(治療・養生)は

人により異なり十人十色です。

この方の症状を伺うと、

右ほほの痛み、右上の歯痛、額の辺りの頭痛、

めまい、目の疲れ等がありました。

また朝起きて口から余分な粘液を

吐き出すことが毎日あるようです。

これらから副鼻腔に慢性炎症があり

「粘膜の腫れ」が起こっている

と判断して数か月前より漢方を

服用してもらっていました。

粘膜の腫れがあると

副鼻腔内で粘液の滞留が起きてしまい

粘液の粘性が炎症から増して

ドロドロへ向かってしまします。

そこに菌もいれば黄色を帯びやすく

排泄されにくくなってしまいます。

余談ですが最近の副鼻腔炎は

慢性化している場合は

無菌のケースは多いです。

ちなみに本症例の場合ですが、、、、

お話を伺うと、

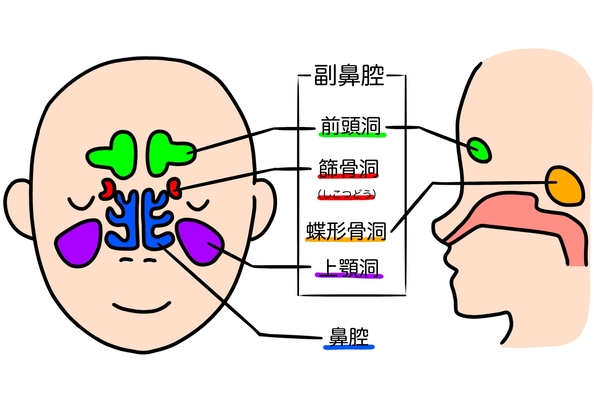

ほほの痛み・歯痛があるので

上顎洞に炎症があり、

額周辺の頭痛があるので

前頭洞にも炎症があると思われます。

また後鼻漏が起こっているので

副篩骨洞又は蝶形骨洞にまで

炎症が及んでいると推察します。

白から黄色のドロドロした鼻汁が

のどに落ちているので

余計な熱&水(湿・熱)があり、

炎症は強めと判断しました。

肩のコリもひどくて、

手足の冷えもありますので

全身の血流も良くないでしょう。

血流の良くない状態ですので

鼻の粘膜の腫れを改善するは

全身の血流改善が必要となります。

⇓

⇓

⇓

そんな身体の状態でしたので、

副鼻腔の中に溜まっている

余分な鼻汁(白~黄色の粘性のある粘液)を抜く

漢方を症状抑えの「効く薬」として

おすすめしました。

また

全身の血流を良くすることで

鼻粘膜の腫れを改善して

症状が出ない様にする

「治す薬」もおすすめしました。

また胃腸の弱り(脾虚)も

見られたので水はけ改善

(余分な水が溜まらないように)を目的に

胃腸強化の「治す薬」もおすすめしました。

※このように後鼻漏と言っても

必要な漢方薬は一人一人違いますので、

しっかりと話を伺いご提案します。

漢方を飲み始めてから

順調に鼻の症状が無くなっていき

後鼻漏他ほとんど気にならない状態に

2か月ほどでなりました。

苦痛が無くなってくると、

次第に漢方を飲み忘れて

余りも出てきます。

予約の時にたまたま都合が悪くなって

キャンセルされ

残っていた漢方も無くなって

しばらくそのままでいました。

ある程度楽になったので

「治った」と思われたかもしれませんが

2週間位すると

再び症状が出てきたそうです。

「やっぱり漢方を飲まないといけない」

と思われ再来店されました。

後鼻漏が起こっている

鼻の状態を改めて説明して

今の状態から

どうしたら本当に治った状態になるのか

お伝えすると

とても納得され

しっかりと漢方を続ける意識が

高まった様でした。

今回は、

副鼻腔に溜まっていたドロドロした

粘性の鼻汁が排泄されただけで

粘膜の腫れそのものが出やすい状態は

まだ改善しない内に

漢方を中断しました。

不快な症状は楽になっていましたが

未だ完全に治っていない(※)ので

すぐに再発してしまった理由を

理解してもらうには

良い機会になりました。

(※)この方の場合ですが

胃腸の弱りが強化されないと

日々の飲食で余分な水が

できてしまう状態であること

今後の反省として、

「効く」と「治す」の違いを

もっとしっかりとお伝えして

症状が出ない状態になるまでの道のりと

治療の考え方を繰り返して

お伝えする必要性を感じました。

本当に良くなる前に中断すると

結局時間とお金がかかってしまいます。

急性ではなく、慢性化した鼻の症状は、

ほとんどの場合

全身の状態(これが十人十色)を立て直す

必要があります。

つまり

部分的に鼻・のどだけの対応では

決して治っておらず

再発・繰り返しやすい状態と言えます。

特に弱っている部分を強くして

本来の機能へ戻す必要がある場合

根気が必要となります。

そして漢方を飲むだけでなく

生活養生も重要になります。

一時抑えの治療薬(効く薬)で

良くなるのは急性症状の時だけです。

後鼻漏を繰り返している場合

身体の弱っている部分を

強化する必要があります。

根気よく『漢方(治す薬)+養生』を続けて下さい。